【

儀表網 研發快訊】近期,北京航空航天大學大科學裝置研究院房建成教授團隊魏凱教授組在量子精密測量領域取得重要進展。該研究團隊提出了一種全新的原子自旋

傳感器,利用電子自旋與核自旋之間的雙自旋共振相互作用,實現了對弱磁場的超高靈敏和可溯源精準探測。相關研究成果以“Double Spin Resonance for Traceable Ultrasensitive Atomic Spin Sensor”為題,于7月21日發表于物理學著名期刊《Physical Review Letters》。

“沒有測量就沒有科學,至少是沒有精確的科學、真正的科學”,元素周期表之父門捷列夫提出的論斷,揭示了測量在科學探索中的基礎性地位。在探索宇宙奧秘的征途上,科學家們越來越依賴超高精度的測量手段,去探尋來自物質、粒子甚至宇宙深處的微弱信號。在極微弱信號的探測中,我們追求“測得精”(靈敏度高),例如在磁異常探潛、磁力勘探、生物磁測量等領域,用來分辨磁場微小的變化。而在地磁導航、巖石圈磁性分布等領域中,“測得準”(測量可溯源)又尤為重要。為了在更多科學基礎前沿問題中獲得突破,例如μ子的g-2、以及電子和中子的電偶極矩等的精確測量中,對于磁信號的測量不僅要“測得精”,還得“測得準”。高

標準地同時做到“測得精準”,一直是精密測量技術發展的難點。

該研究團隊開發出一種全新的原子自旋傳感器,不僅“測得精”,而且“測得準”。在近地磁量級的磁環境下,它的靈敏度達到了0.57fT/sqrt(Hz),可以感受到比地球磁場還弱十億倍的磁信號。同時還能將測量結果溯源到原子的物理常數,確保結果準確可靠。這項突破背后的關鍵技術是通過精確操控兩種不同的原子(鉀原子和氦-3原子)的相互作用而實現的,可以形象地理解為“兩種原子被操控著跳一曲美妙的探戈”。在這個傳感器中,鉀原子的電子自旋旋磁比大、動態響應快,像是一個輕快的舞者,動作迅速而靈敏;而氦-3原子的核自旋旋磁比小,相干時間長,更穩重,動作慢但節奏清晰。通過控制相關實驗條件,研究團隊調控兩者的耦合,使得兩種原子達到節奏上的同步或者異步,從而抑制或者放大彼此的動作幅度,形成更強的輸出響應信號——也就是更容易測量弱磁信號。這一過程的實現依賴于兩種原子之間一個精妙的耦合現象:鉀原子的電子自旋與氦-3原子的核自旋通過自旋交換碰撞相互作用,使得一個原子“感受到”另一個原子的變化。就像兩個人牽著手跳舞,其中一個稍有變動,另一個也會迅速響應。通過這種協作,兩者共同把微小的磁場變化“放大”,形成更容易被檢測的信號。

縱向磁場調控鉀原子和氦-3的耦合強度。在相位同步耦合區域氦-3的放大能力被鉀原子強耦合所抑制,遠離相位同步耦合區域,兩者進動存在相位延遲,雙自旋共振實現信號增強

如何實現“測得準”,在這項研究中,研究團隊提出了一種原位可溯源的方案,在鉀原子和氦-3原子混合氣室中,通過測量氦-3的進動頻率,將信號溯源到氦-3核自旋旋磁比常數,實現了直接、準確的磁場測量。這就好比使用一把經過國際標準認證的“尺子”來量磁場,保證結果不僅靈敏,還可溯源。但調控不同原子相互作用實現“測得精”對“測得準”帶來了挑戰:原子間的費米接觸作用雖然增強了信號,但也帶來了干擾,會影響氦-3的自旋進動,影響測量準確度。為了解決這一問題,引入了一種巧妙的“脈沖調制”方法,用快速變換的激光脈沖反復“翻轉”鉀原子的自旋方向,從而平均掉它們對氦-3的干擾。這種技術成功地將費米接觸相互作用引起的堿金屬等效磁場抑制了約兩個數量級,大大提高了測量準確度。

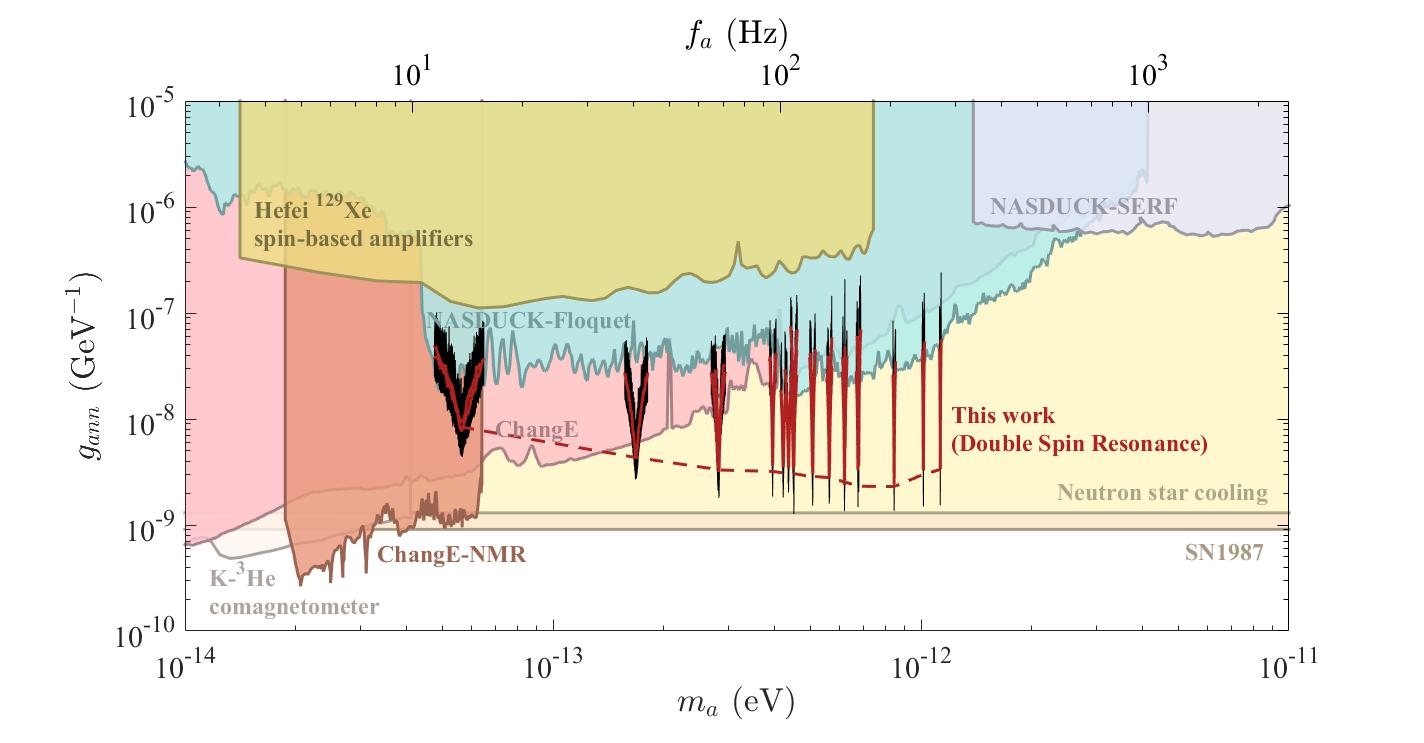

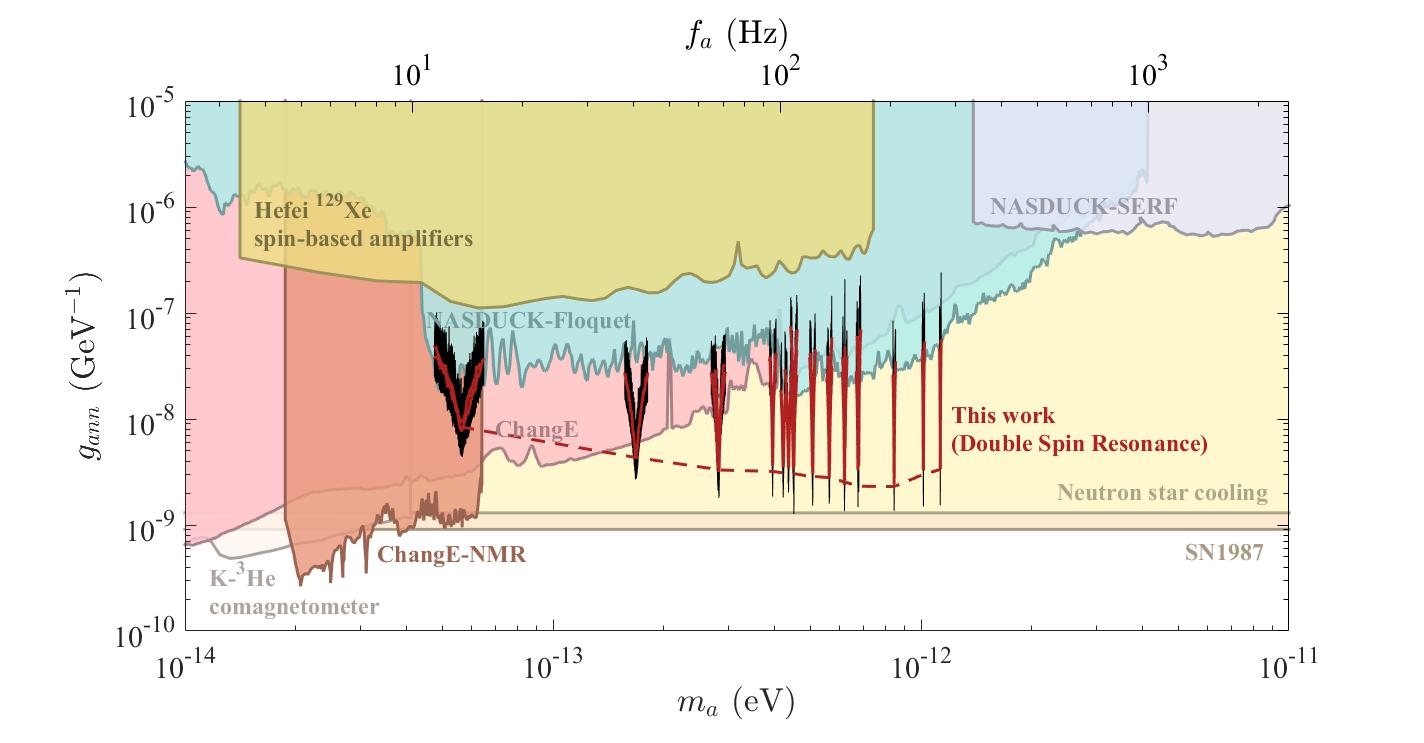

這項技術已經被驗證用于探索宇宙中一種神秘的暗物質候選粒子——類軸子(axion-like particles),用以揭開占宇宙總物質組成約85%的暗物質的神秘面紗。研究團隊利用該傳感器長時間收集采樣信號,實現了在類軸子粒子質量6.74×10-13eV處,軸子-中子耦合強度系數結果超過原有實驗室紀錄約1個量級。這個小小的量子傳感器,正在為尋找宇宙的“隱身成員”提供最先進的線索。

95%置信水平下軸子-中子耦合系數gann的測量結果,以及與國際同類研究的對比

論文共同第一作者為北航大科學裝置研究院博士生黃曉菲和王惟一,北航大科學裝置研究院魏凱教授和蘇黎世聯邦理工學院胡焱暉博士后(房建成教授團隊畢業生)為共同通訊作者,北航房建成教授指導本項工作。該研究工作得到了科技創新2030重大專項、國家自然科學基金等項目的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。