【

儀表網 研發快訊】近日,Cement and Concrete Composites發表了水資源工程與調度全國重點實驗室、水利水電學院張鐸教授課題組有關超高延性水泥基復合材料 (ECC) 的研究新成果,論文標題為“Breaking strength-ductility trade-off dilemma for Engineered Cementitious Composites (ECC) through filler effect”。2023級博士生李俊生為第一作者,張鐸為通訊作者,ECC理論創始人、美國密歇根大學Victor C. Li教授為合作者。

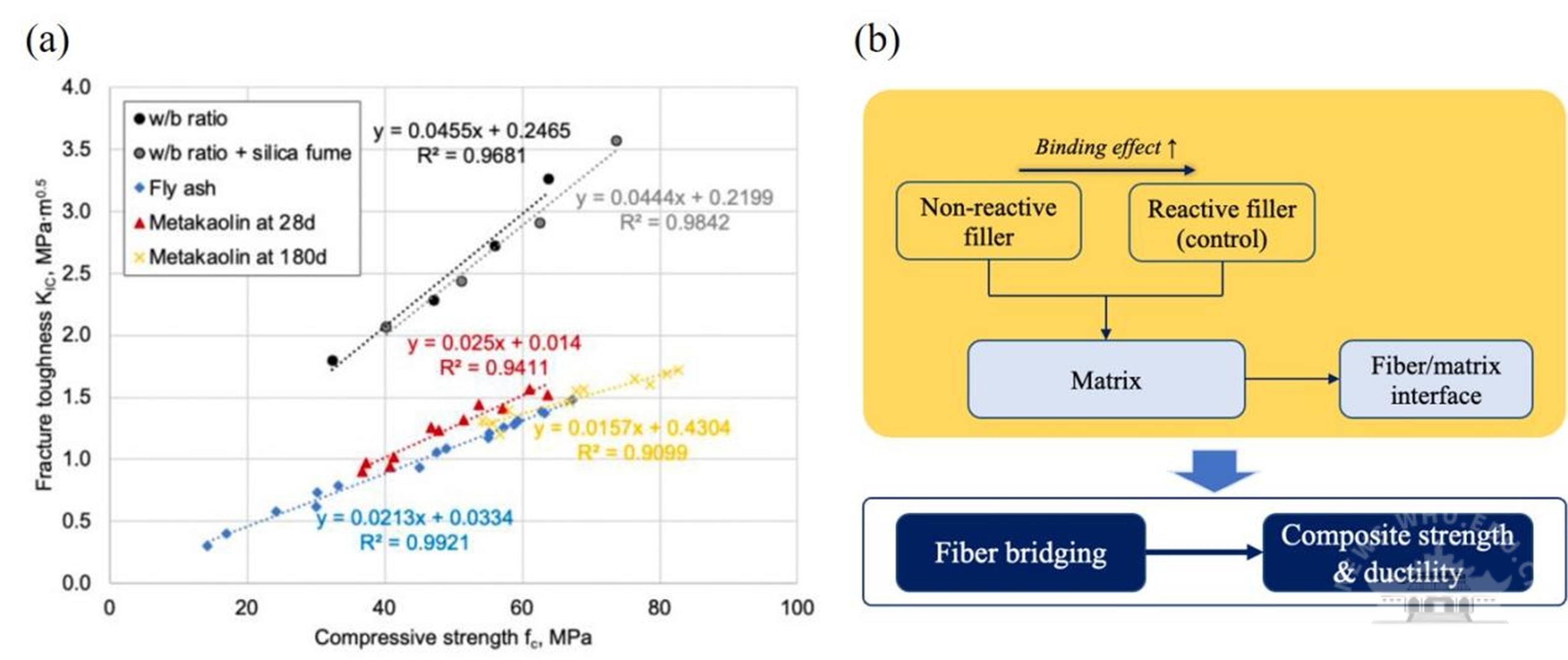

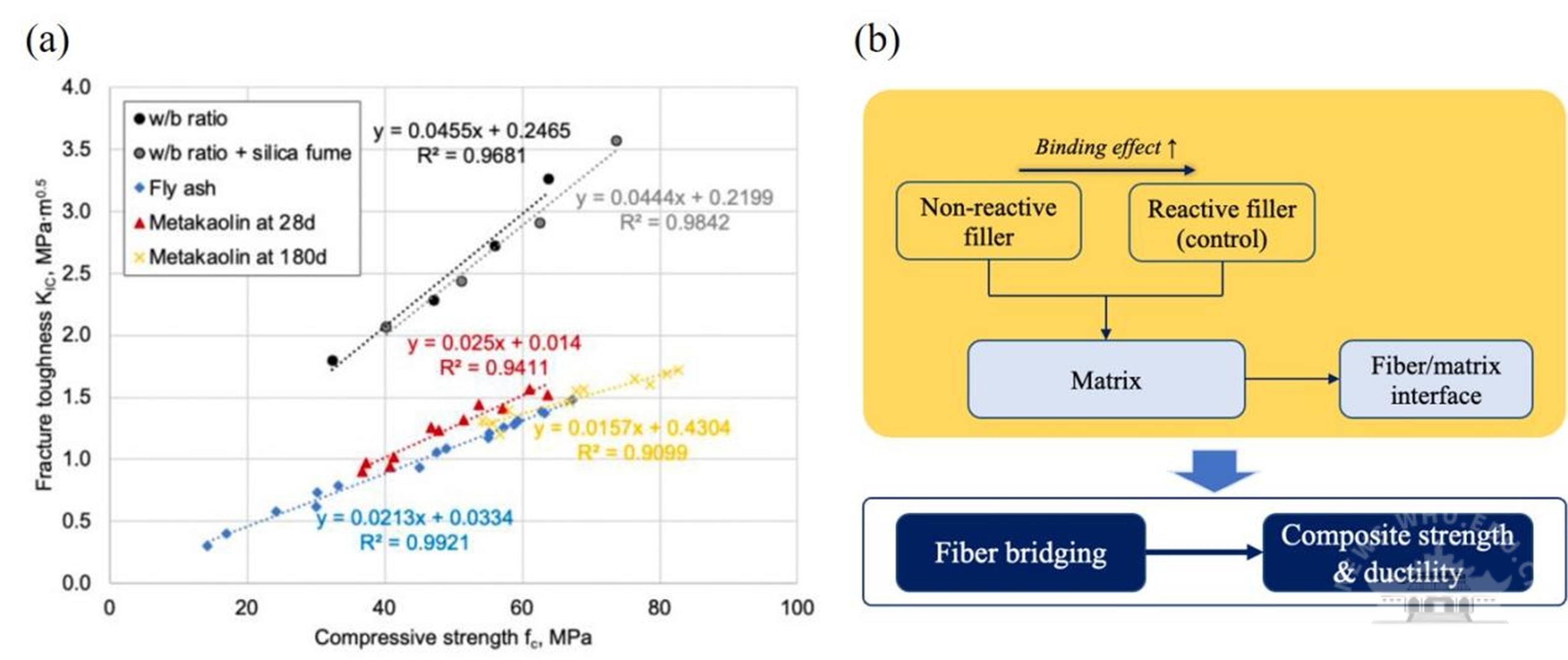

超高延性水泥基復合材料 (ECC) 是一類特殊的纖維增強水泥基復合材料,具有極高的拉伸延性。在荷載作用下,ECC展現出獨特的應變硬化行為,其應變容量至少比傳統混凝土高出兩個數量級。在ECC的微觀力學設計框架中,應變硬化與多縫開裂行為通常依賴于基體保持較低的斷裂韌性 (K?),然而,限制K?常以犧牲基體抗壓強度 (fc) 為代價,這是由于在普通膠凝體系中K?與fc之間存在正向耦合關系。這種關系構成了同時提升ECC抗壓強度和拉伸延性的主要障礙,即“強度–延性競爭”現象。

圖1 ECC力學響應及設計框架:(a) 彎曲高延性;(b) 微觀力學設計框架

圖2 研究現狀及研究思路:(a) K?- fc的耦合關系;(b) 本研究設計框架

針對這一問題,本研究提出利用惰性顆粒填充實現基體致密化,從而促進K?與fc解耦,并通過對比活性顆粒,驗證惰性填充對復合材料強度–延性關系的改進作用。通過細微觀分析證實,填充效應在一定程度上改善了纖維/基體界面粘結性能,有效提升ECC的纖維橋聯能力。這一研究結果為高強度、高延性ECC的研發提供了新思路,同時也為低品位原材料的高價值利用提供了新路徑。這類原材料可進一步擴展至傳統混凝土中難以利用的區域性再生資源,如石粉與赤泥等,從而納入高性能ECC的原料體系。基于上述設計策略的ECC材料能夠兼顧強度、延性、以及裂縫控制的需求,對于水工結構抗滲、耐久性提升、結構修復等場景具有技術優勢。

圖3 基于填充效應的ECC優化效果:(a) 填充效應對基體K?- fc關系的解耦作用;(b) 填充效應對ECC“強度-延性”競爭關系的改善效果;(c) 宏觀拉伸性能對比;(d) 基于微觀力學模擬的纖維橋聯作用演化規律;(e) 纖維/基體界面粘結性能

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。