【

儀表網 研發快訊】近日,中國科學技術大學劉駿秋團隊與合作者在集成光學領域取得重要進展,成功研制出一種新型可見光矢量光譜分析儀。該儀器首次實現對可見光波段集成光學器件的高精度、寬帶寬、矢量化光譜測量。相關成果以“A hyperfine-transition-referenced vector spectrum analyzer for visible-light integrated photonics”為題發表于國際知名學術期刊《自然·通訊》。

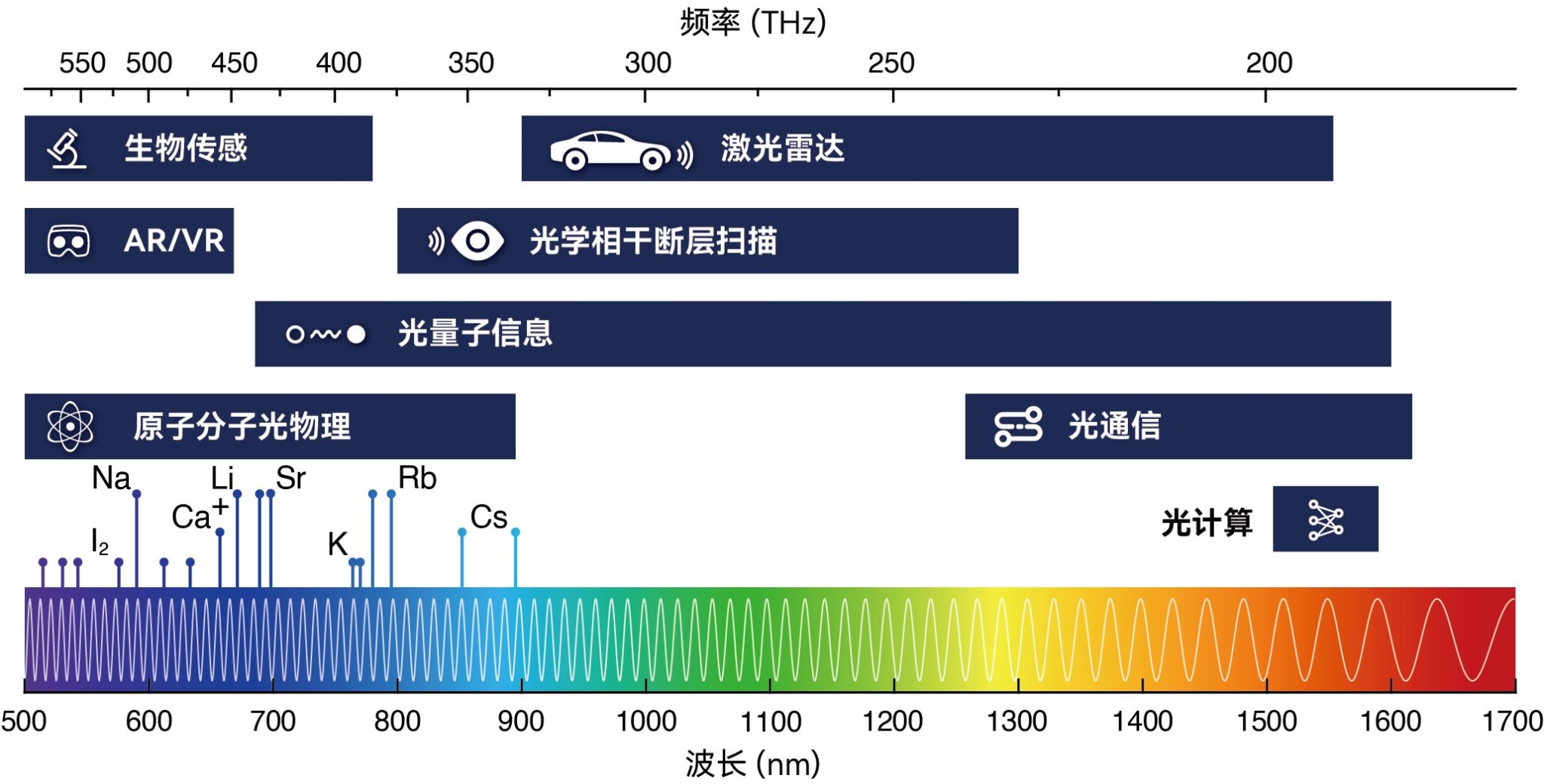

可見光作為人類視覺感知的主要波段,自文明起源以來一直在科學探索和技術發展中扮演著核心角色。在當前,增強現實/虛擬現實(AR/VR)、生物傳感、原子分子物理等前沿領域,對可見光的精密操控與測量提出了前所未有的高要求。特別是在光學原子鐘研究中,許多關鍵躍遷頻率位于可見光范圍,對這些頻率的高精度測量不僅有助于推動基礎物理研究的突破,也正深刻變革現代定位與導航系統。

圖1:可見光到近紅外波段的集成光學應用

近年來,隨著可見光集成光學技術的快速發展,具備微型化、輕量化和低功耗優勢的芯片級光學原子鐘成為研究熱點,有望推動高精度

頻率計量技術在更廣泛場景中的落地應用。然而,實現對這類芯片級器件的高效表征仍面臨巨大挑戰,其中最大的瓶頸在于缺乏兼顧寬光譜帶寬與高頻譜分辨率的測量技術與儀器。

針對這一關鍵難題,研究團隊創新設計并研制出新型矢量光譜分析儀,具備518–541nm及766–795 nm的寬光譜覆蓋范圍,頻率分辨率達到161kHz。該系統基于外腔半導體激光器,結合寬帶啁啾周期極化鈮酸鋰波導實現倍頻,實現高功率、窄線寬、無跳模的可見光連續可調諧激光輸出。同時,系統引入堿金屬原子和碘分子的超精細結構作為頻率基準,實現了MHz級別的高精度頻率標定。

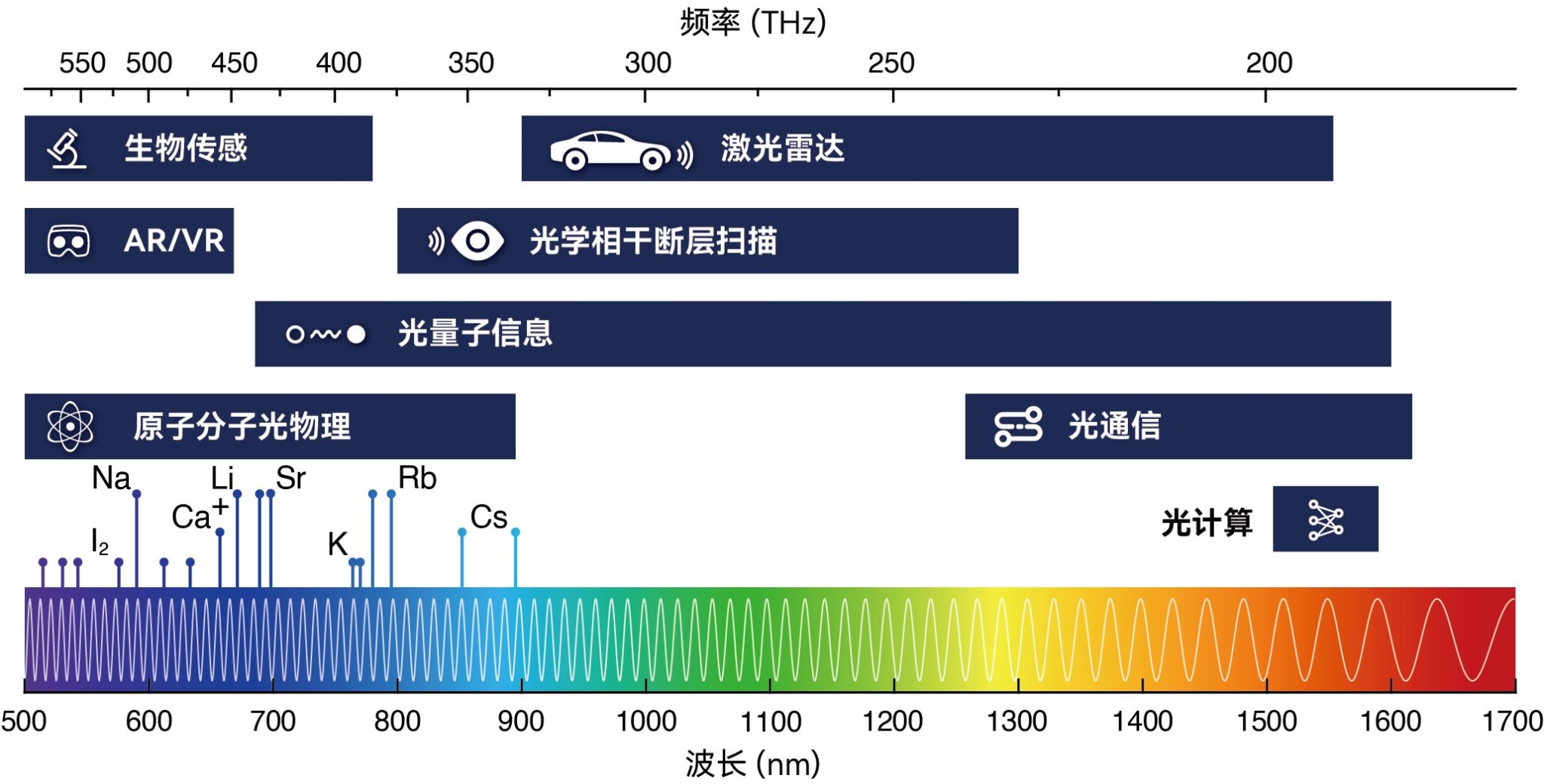

該儀器不僅填補了可見光集成器件在寬帶矢量光譜測量方面的技術空白,還率先實現了多項關鍵應用。例如,研究團隊借助該系統首次完成了從近紅外到可見光的微腔跨倍頻程色散特性測量,精確表征了色散波的位置,對片上跨倍頻程光頻梳、超連續譜和非線性頻率轉換等應用中關鍵的相位匹配設計具有重要意義。此外,該儀器還可解析傳統

光譜儀難以分辨的低重復頻率光頻梳結構,其頻率分辨率為3MHz,能夠滿足高精度光通信、微波頻率合成和激光穩頻等先進系統的測量需求。

圖2:跨倍頻程微腔色散測量

本項研究成果不僅展示了目前在可見光波段最先進的矢量光譜測量能力,也為芯片級光學原子鐘的實現提供了關鍵支撐。在全球對高精度、低功耗、便于部署的時間頻率基準需求日益增長的背景下,特別是在空間導航、地球測繪、量子精密測量等戰略領域,基于光芯片的原子鐘方案正受到廣泛關注。該成果提供了構建此類系統所需的“測量之眼”,有望顯著提升集成光學器件的設計效率、測試可靠性與工程化水平。

中國科學技術大學光學與光學工程系博士生石寶奇、濟南量子技術研究院副研究員鄭名揚為論文的共同第一作者。合肥國家實驗室劉駿秋研究員為論文的通訊作者。主要合作者還包括中國科學技術大學張強教授、王安廷副教授,中國科學院蘇州納米所梁偉研究員。該工作得到了科技部2030、基金委、廣東省和深圳市的大力支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。