【

儀表網 研發快訊】中國科學技術大學傅堯教授、陸熹副教授團隊與李震宇教授團隊合作,在多取代環烷烴立體異構體的發散性合成方面取得重要進展。研究團隊通過調控催化劑的電子和立體效應,顯著提升了金屬氫化物加成烯烴的立體選擇性,解決了多取代環烷烴立體異構體精準合成的難題。研究成果8月5日以“Diastereodivergent synthesis of multi-substituted cycloalkanes”為題發表在《自然•化學》上。

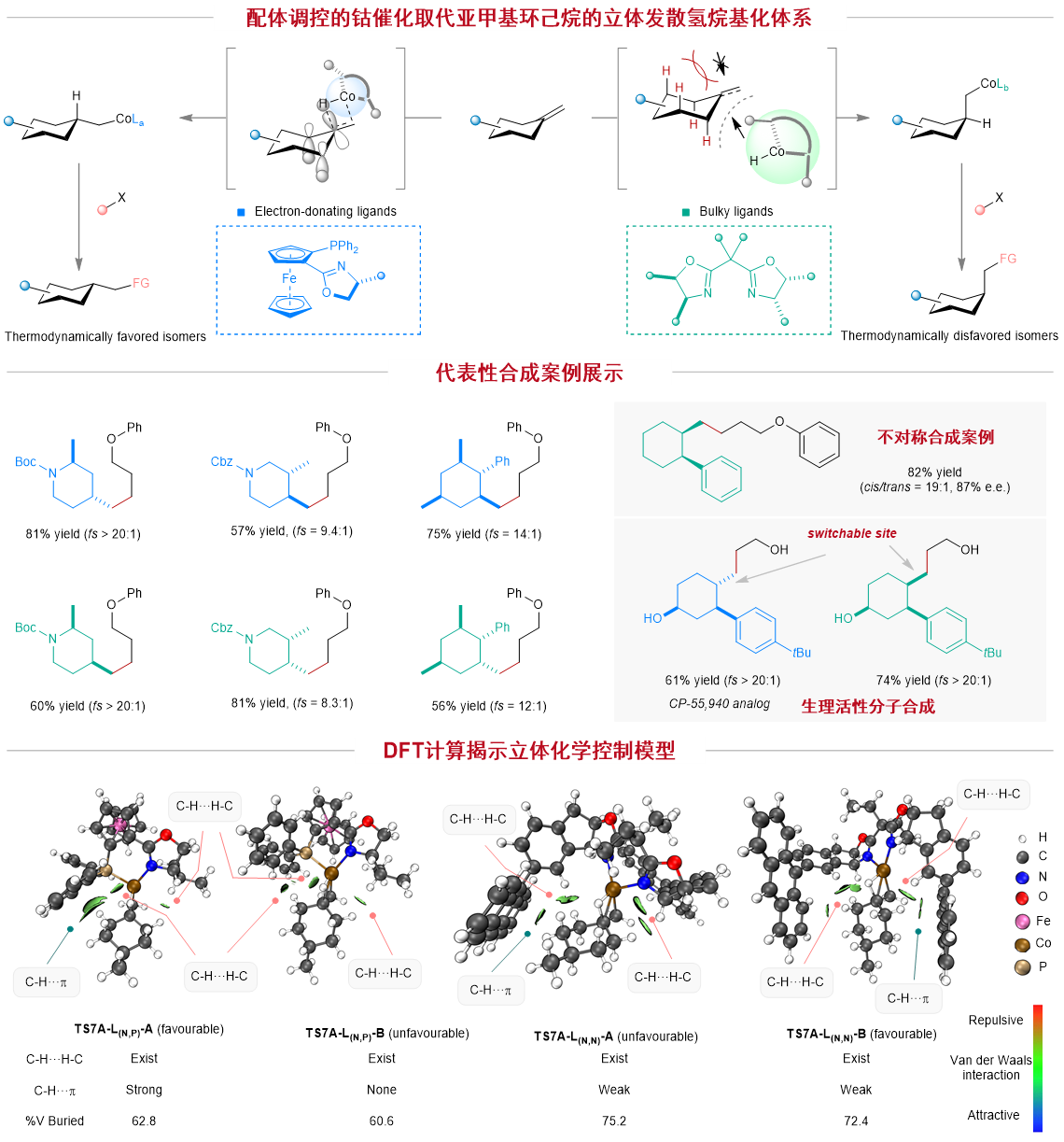

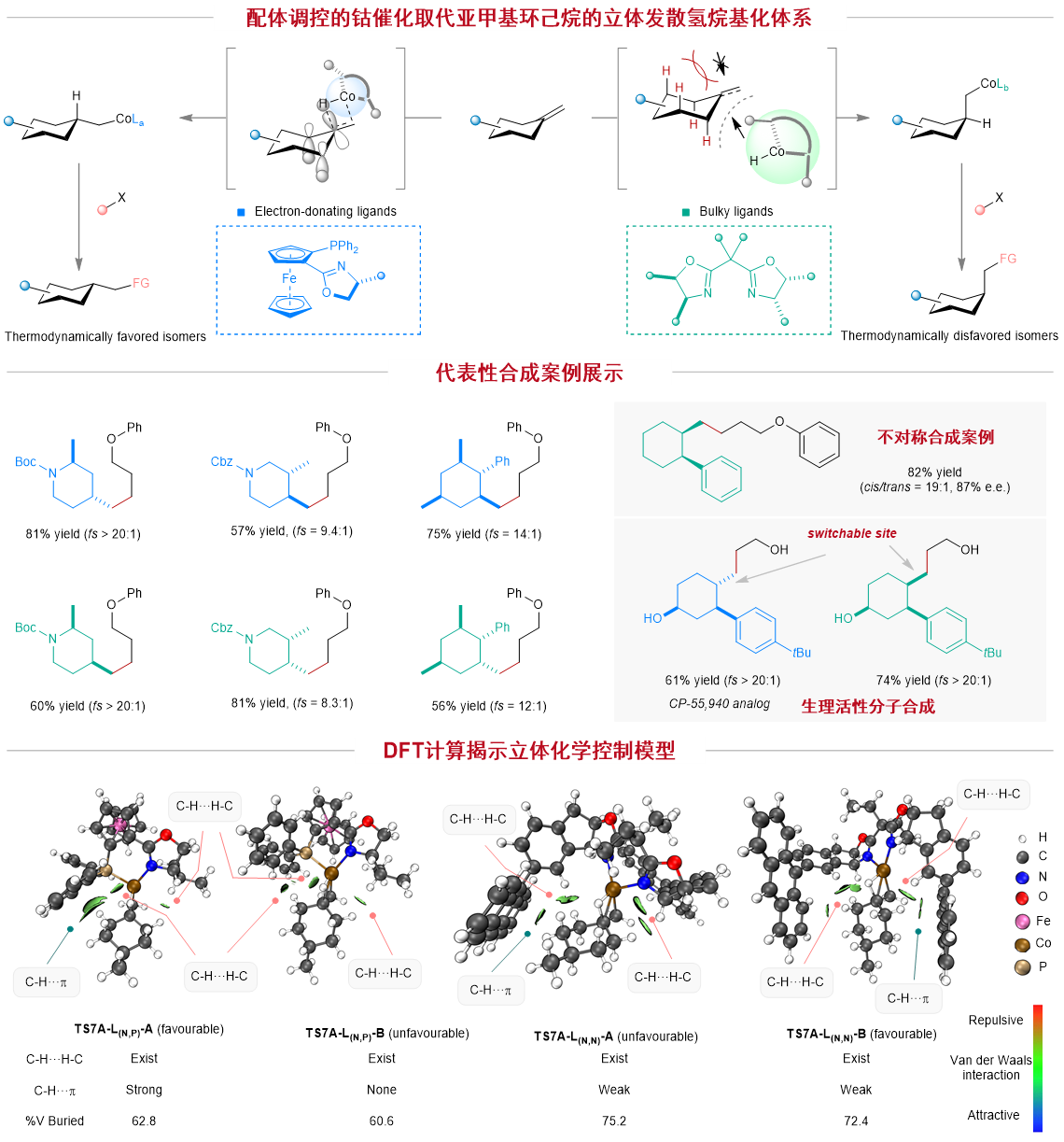

圖1. 多取代環烷烴的立體發散合成

飽和環烷烴結構廣泛存在于各類天然產物及藥物分子中。由于環上取代基的空間取向差異(即多個取代基之間的順式或反式構型差異),其相應立體異構體在理化性質與生理活性方面存在顯著差異。現有合成方法可實現多取代環烷烴類化合物某些特定構型異構體的精準合成。然而,不同的反應類型普遍表現出固有的立體選擇性傾向。高選擇性地實現多取代環烷烴順式和反式異構體的發散性合成極具挑戰。

研究團隊將弱相互作用控制策略成功應用于多取代環烷烴立體異構體的發散性合成,開發了以雙噁唑啉配體/鈷和膦噁唑啉配體/鈷為基礎的兩種立體選擇性催化體系。兩種催化體系均展現出優異的底物普適性,適用于亞甲基環己烷的立體發散氫烷基化反應,還可用于多種天然產物、藥物分子的合成或修飾。例如,反應被應用于G蛋白偶聯跨膜受體CP-55,940及其立體異構體的高效精準合成。研究發現,在雙噁唑啉配體/鈷催化體系中,因空間位阻效應主導,金屬氫化物偏向赤道向進攻路徑,生成熱力學非優勢構型產物(如1,4-順式構型產物)。而在膦噁唑啉配體/鈷催化體系中,膦基團的苯基與底物之間存在C-H…π弱相互吸引,顯著降低了反應能壘,有效抵消了空間位阻影響,強制逆轉了反應的立體選擇性,生成熱力學優勢構型產物(如1,4-反式構型產物)。

審稿人對該項研究工作給予了高度評價:“作者通過調控催化劑的電子特性,實現了對固有選擇性的強制逆轉,堪稱卓著。”該項研究提出了多取代環烷烴立體可控合成的新策略,同時為配體工程精準調控催化劑性質逆轉反應固有選擇性提供了重要范例。

論文第一作者為化學高層次人才培養中心博士生李震和精準智能化學全國重點實驗室特任副研究員劉德光,通訊作者為傅堯教授和陸熹副教授。該項目得到國家自然科學基金、中國科學院戰略性先導科技專項、中國科學院青年創新促進會的資助和支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。