【

儀表網 研發快訊】聚合物水潤滑材料在工程和醫療領域應用廣泛,服役過程中機械變形、失水及潤滑介質中力學失穩等問題突出,高承載和長效潤滑減摩統一頗具挑戰。

中國科學院蘭州化學物理研究所潤滑材料全國重點實驗室周峰研究員和麻拴紅研究員團隊,受自然界蚯蚓持續潤滑機制啟發,開發了一種基于微量潤滑劑的聚合物凝膠超潤滑材料。

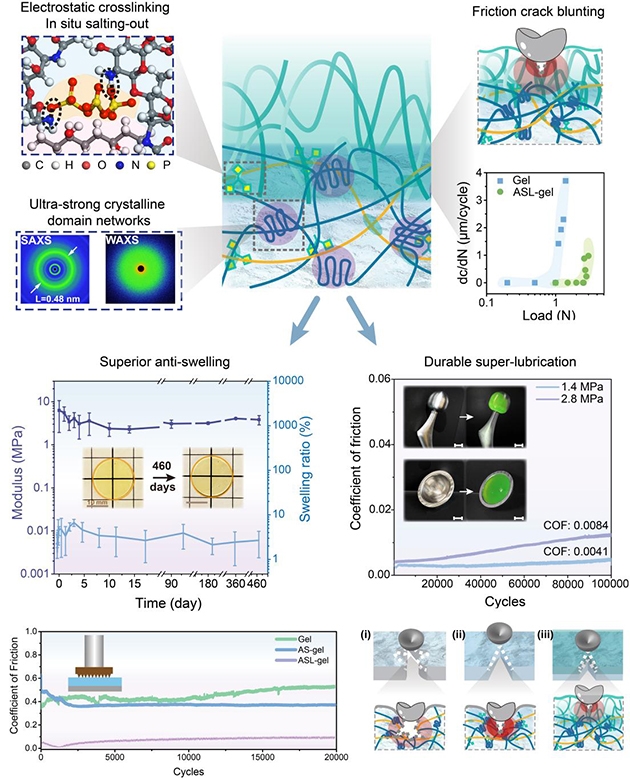

研究人員通過結合表面可控化學刻蝕、原位褶皺化、激光微加工以及平衡溶脹閉孔等策略,實現了仿生多級結構化超潤滑聚合物凝膠材料的制備。該材料能夠在高接觸壓力工況下(P: 11.32 MPa)展現出超低摩擦系數(COF:~0.0079)、穩定持久的超潤滑壽命(COF:~0.0028,P:8.48 MPa,100k cycles)(圖1),且無表面磨損,這是迄今為止聚合物凝膠基超潤滑材料在宏觀尺度所報道的最高承載能力。特別是,在準濕態測試工況下,該材料能夠在有限潤滑劑 (5 μL)供給下,實現可觀的持續潤滑 (周期:3700 cycles)。

圖1. 仿生多級結構化超潤滑聚合物凝膠材料設計與性能評價

研究表明其堅固/持久的超潤滑行為主要歸因于滑動界面水合效應、靜電排斥、潤滑層/承載相的力學匹配以及摩擦過程中潤滑劑的自泵送特征。研究人員通過自主搭建載荷摩擦機械驅動測試系統,直觀展示了該材料機械堅固與持續可靠的超潤滑行為。該研究為研制水基超潤滑運動部件和醫療設備提供了理論指導。相關研究成果以“Earthworm inspired lubricant self-pumping hydrogel with sustained lubricity at high loading”為題發表在Nature出版社旗下期刊Nature Communications(2025,16:398)上。

在解決聚合物凝膠材料超高承載和機械魯棒性超潤滑難點基礎之上,研究人員將關注點轉移到解決材料在苛刻鹽離子介質中的長效力學穩定性難題。盡管已報道的大多數聚合物凝膠材料能夠實現優異的承載與減摩功能,但其在復雜離子介質中普遍存在溶脹和力學失效問題,摩擦學評價往往以去離子水為潤滑介質,這明顯與聚合物材料的實際應用工況不符(海水或生理介質),使得相關材料的開發僅僅停留在概念和模型水平。

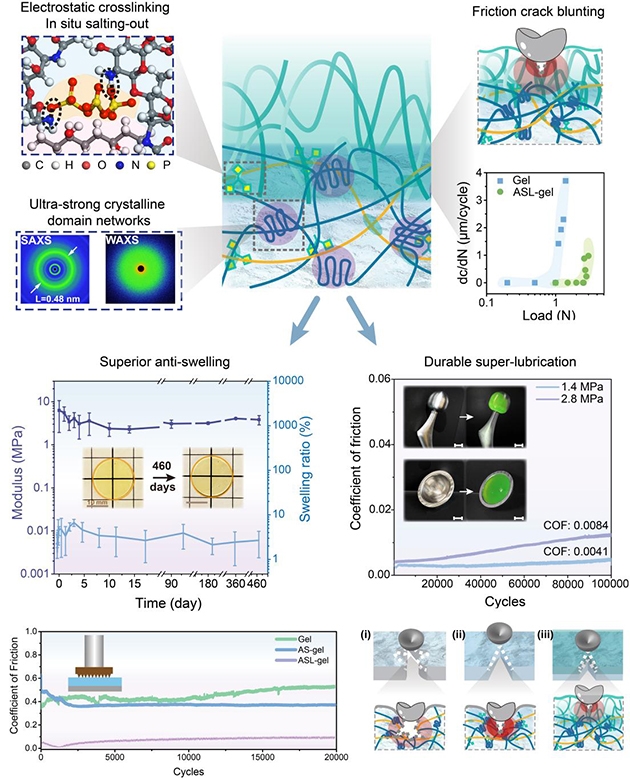

圖2. 抗溶脹超潤滑聚合物凝膠涂層設計與鈦合金表面制造

近日,針對傳統高分子凝膠材料鹽析力學強化策略中的關鍵缺點,即鹽析結晶區域在離子溶液中發生可逆解析,使得力學失穩。研究人員以聚乙烯醇(PVA)為原材料,通過退火結合靜電交聯晶域-原位鹽析、表面水合與網絡互穿-基底限域的摩擦裂紋鈍化策略,制造出具有超強抗溶脹性和機械魯棒性的聚合物超潤滑凝膠材料(圖2)。得益于網絡內靜電交聯穩定的結晶域,制備的聚合物凝膠材料顯示出超高的疲勞閾值(843.0 J/m2);在磷酸鹽緩沖溶液中浸泡460天后質量溶脹率極低(小于2%)、力學穩定性超強;在高接觸應力(2.8 MPa)下經過100k次滑動摩擦循環后,摩擦系數仍保持極低水平(~0.0084)。特別是,在使用微米級別粗糙度的不銹鋼對偶摩擦過程中,聚合物凝膠材料仍然展現出了優異的減摩和抗磨性能。主要原因是表面水合潤滑機制和網絡互穿層的應力離域效應能夠有效降低接觸面剪切應力,基底交聯的結晶區承載的同時也能夠鈍化裂紋,進一步抑制基底層摩擦裂紋擴展,從而確保材料超長的服役周期。動物植入試驗表明,該聚合物凝膠材料具有優異的生物安全性,可作為堅固的水潤滑涂層成功制造在不同材質關節器械(例如鈦合金、不銹鋼)表面,實現高效的潤滑減摩改性,為新一代自潤滑器械的研制提供重要材料保障。相關研究成果于2025年7月24日以“Superior Anti-swelling and Durably Lubricious Bio-hydrogels via Robust Crystalline Domains Construction for Diverse Biodevice Coating”為題發表在Cell出版社旗下期刊Matter上。

以上研究工作得到了中國科學院戰略性先導專項(B類)、國家自然科學基金等項目的資助,以及南昌大學、解放軍總醫院等單位的合作幫助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。