【

儀表網 研發快訊】近日,精密測量院囚禁離子物理研究組與湖北大學、蘭州大學合作,在量子電池理論研究方面取得新進展,相關研究成果發表在物理學頂級期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。

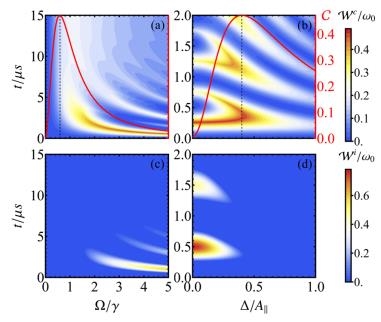

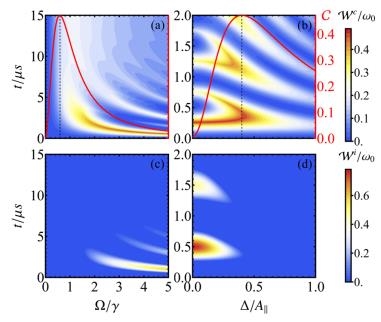

延緩自放電方案

可提取功動力學

現代電子設備等技術的快速發展,對儲能裝置在小型化、高功率密度和大存儲容量等方面提出了迫切需求。得益于微觀世界中獨特的量子特性和自下而上的原子級制造工藝,量子電池有望成為一種具有更小體積、更強充電功率、更高存儲容量以及更大可提取功的新一代儲能與供能裝置。作為“調控量子態,實現新功能,發展新技術”這一宗旨的重要體現,量子電池已成為量子科技領域的主要應用方向之一,未來或將深刻改變人類的能量利用方式。盡管近年來量子電池取得了快速進展,但微觀體系中不可避免的退相干效應會導致量子電池出現自發放電現象,嚴重制約了其物理實現與實際應用。

研究團隊基于金剛石氮-空位色心體系,提出了一種能夠延緩自放電的量子電池方案,為解決量子電池中自發放電這一關鍵科學問題提供了全新的思路。該方案采用金剛石氮-空位色心中的電子自旋作為量子電池的物理載體,其周圍的碳-13原子核自旋庫誘導電子自旋發生退相干,從而引發量子電池的自放電現象。由于量子電池中的相干可提取功比非相干可提取功衰減更緩慢,該研究提出通過在充電過程中提升相干可提取功的占比,來增強量子電池對自放電的抵抗能力。更為有趣的是,金剛石氮-空位色心體系中特有的電子與氮-14原子核自旋之間的超精細耦合,為提高相干可提取功占比提供了理想的調控手段。該研究首次同時實現了對量子電池可提取功的優化與自放電的有效控制,對于推動量子電池的物理實現具有重要理論指導意義,同時展示了金剛石氮-空位色心體系在量子能源器件開發中的巨大潛力。該研究是團隊繼2024年提出抗老化的遠距無線充電量子電池方案后,取得的另一項重要成果。

相關研究成果以題為“Self-Discharging Mitigated Quantum Battery” 發表在物理學頂級期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。論文第一作者為精密測量院博士畢業生宋婉露,現任湖北大學副教授。湖北大學教授周斌、精密測量院研究員楊萬里和蘭州大學教授安鈞鴻為聯合通訊作者。

相關研究得到了科技部“科技創新2030”項目、國家自然科學基金項目、湖北省創新群體項目、湖北省高等學校優秀中青年科技創新團隊計劃項目和湖北省杰青項目的支持。

國際科技新聞門戶網站Phys.org對相關研究工作進行了題為“New scheme mitigates self-discharging in quantum batteries”的報道。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。